Voici un article qui je pense va vous plaire. Il concerne un des plus réalisateurs de l’histoire du cinéma japonais. Voici cinq films qui résument la vie du réalisateur Akira Kurosawa. Cet article est rédigé par Alexandre qui en connait un rayon sur le maître du cinéma japonais. Si vous appréciez ce type d’article, n’hésitez pas à nous l’écrire en commentaire.

Né à Tokyo en 1910, le petit Akira (sans lien de parenté avec celui du film d’animation de Katsuhiro Ōtomo) descend d’une famille de samouraïs. Son grand frère Heigo est un benchi (conteur de films muets) et lui fait découvrir le monde du cinéma de l’entre-deux-guerres. Ainsi, un lien logique semble se diriger à toute vitesse vers le moment où Kurosawa va réaliser Les Sept Samouraïs, film japonais le plus reconnu à travers le monde ! La vie du réalisateur est donc quasi-résumée, non ?

Peut-être pas… Kurosawa est mort en 1998 à 88 ans et résumer sa vie à un seul succès inouï semble assez maladroit ; surtout au pays du soleil levant où un film se réalise en à peine quelques mois de travail. Nous allons donc tenter de faire mieux en essayant de résumer la vie d’Akira, non pas à travers un seul film, mais en étudiant cinq films qui vont davantage mettre en lumière les méandres de sa carrière mais aussi de sa vie.

1)L’Ange ivre (1948)

La vie professionnelle de Kurosawa débute en 1936 lorsqu’il est embauché comme assistant réalisateur par la société de production PCL (future Toho) grâce au soutien de Kajiro Yamamoto dont il sera d’ailleurs l’assistant à de nombreuses reprises. Grâce à Kajiro, Akira monte les échelons et devient assistant réalisateur en chef. C’est à ce moment qu’il se découvre aussi des talents de scénariste.

Son premier film en tant que réalisateur sera issu d’un roman et portera sur la naissance du judo. Embêté par la censure qui le juge trop occidentalisé, Akira ne sort son film qu’en mars 1943 alors que le conflit mondial contre les Alliés bat son plein. Ensuite, il réalise un film de propagande sur le travail de fourmis des ouvrières pour le secteur de l’armement.

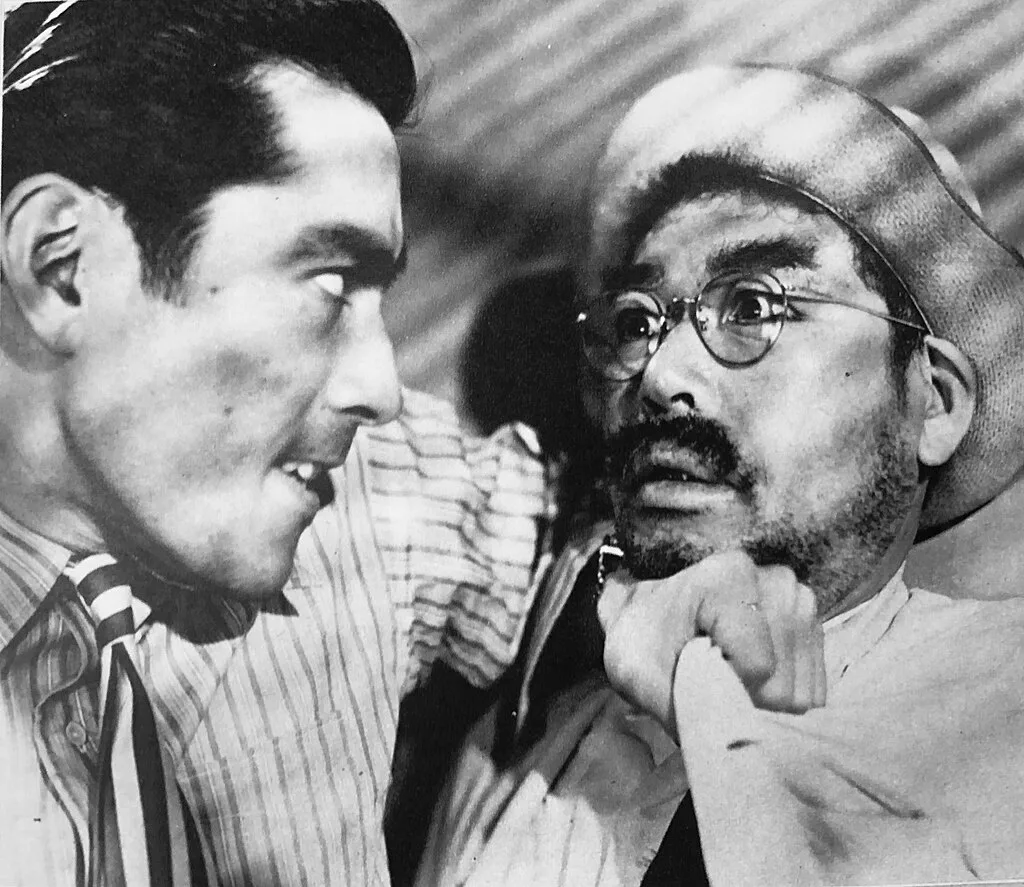

Après la guerre, il continue de réaliser des longs métrages comme une adaptation de La vie est belle de Frank Capra (1947). Son succès au Japon débutera l’année suivante où il s’attèle à décrire la dureté de la vie dans les ruines des destructions d’après-guerre. L’un des principaux personnages de cet Ange ivre est joué par Toshiro Mifune qui restera la muse de Kurosawa jusqu’en 1965.

Le personnage principal est lui interprêté par Takashi Shimura, moins connu que Mifune en Occident mais sera l’acteur le plus utilisé par Kurosawa pendant sa carrière. Ici, il joue un médecin qui vit dans les taudis de Tokyo. Une nuit, un truand joué par Mifune arrive blessé par balle. Sa vraie blessure est en réalité bien plus grave car le médecin lui dignostique la tuberculose, qui peut être mortelle à cette époque.

Et pourtant Mifune refuse de se soigner et la tragédie se noue autour de son destin. Ce film sera un succès retentissant au Japon où il recevra le prestigieux prix du meilleur film de l’année ! Grâce à ce succès, la carrière japonaise de Kurosawa est définitivement lancée !

2)Rashômon (1950)

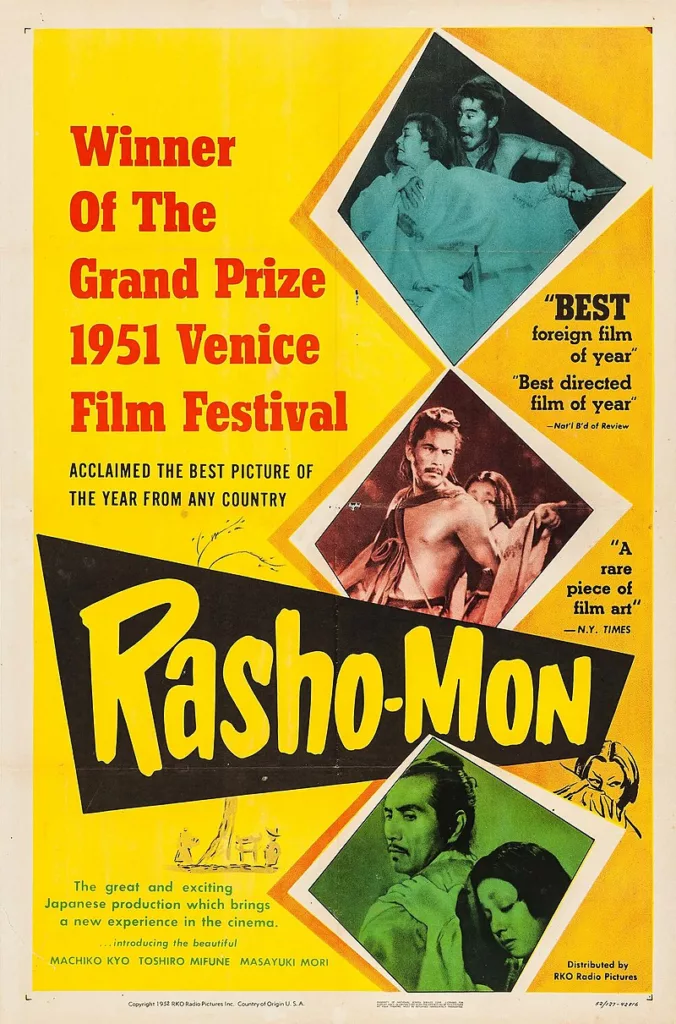

Après avoir réalisé d’un des premiers films noirs japonais, Le Chien enragé (avec Mifune bien-sûr) en 1949, le réalisateur passe les deux mois d’été 1950 à tourner un nouveau film qui est cette fois-ci un film historique (jidaigeki). L’intérêt principal de Rashômon sera de présenter des témoignages radicalement différents à propos du même évènement dramatique : un meurtre doublé d’un viol.

Maniant les flash-backs, Kurosawa présente la version de quatre témoins lors du procès. Le réalisateur ne choisit pas de “bonne” version et le spectateur est donc amené à penser que la vérité n’est que durement accessible et que si l’on voit pouvoir s’en approcher, il faut confronter les témoignages pour tenter d’élaguer les mensonges, mais attention car il ne restera peut-être plus rien à la fin…

Ayant eu une critique mitigée au Japon, le film était bien parti pour passer à la moulinette de l’oubli mais un évènement inattendu a radicalement changé les choses. A l’insu de son propre réalisateur, le film est sélectionné à la Mostra de Venise ! Et mieux, il reçoit la plus haute distinction, le Lion d’or… Ce choix va être un véritable séisme en occident car le cinéma nippon y était quasiment inconnu.

Au delà de son intrigue et de son “effet Rashômon”, le long métrage va devenir le porte-étendard du cinéma japonais. En effet, le film est le deuxième film japonais à sortir aux Etats-Unis (après une comédie de Naruse en 1937) et c’est un succès financier et critique ! En France, il sort en avril 1952 et permet un début d’histoire d’amour pour le cinéma oriental au détriment du néo-réalisme italien qui perd de son influence.

3)Dodes’kaden (1970)

Pendant près de 15 ans, Akira Kurosawa va enchainer les succès avec bien-sûr Les Sept Samourais (1954) mais aussi Ikiru (1952) ou bien Le Chateau de l’araignée (1957). C’est en 1965 que son destin va prendre un virage à 180° après le long et difficile tournage de Barberousse. Ce film, excellent au demeurant, va le brouiller définitivement avec Toshiro Mifune, son acteur vedette, pour une vulgaire histoire de barbe trop longue…

C’est à ce moment que sa carrière va véritablement dévisser. En effet, A. Kurosawa choisit d’écouter les sirènes d’Hollywood et part travailler aux Etats-Unis près de 5 ans ! Finalement, il sera viré comme un malpropre et le film qui l’a occupé pendant plusieurs années (Tora ! Tora ! Tora !) se finira sans lui !…

En 1969, Akira est de retour au Japon mais il ne peut pas réaliser de nouveau… “Heureusement”, il est soutenu par 3 piliers du cinéma japonais (K. Kinoshita, K. Ichikawa et M. Kobayashi) et peut se remettre au travail sur Dodes’kaden (tchou tchou japonais) où il veut montrer son habilité à travailler sur des films moins couteux et plus rapides à réaliser.

Ce film raconte le quotidien d’un attardé mental fan de train qui passe de (trop) longs moments à imiter son amour de locomotive… Le film sera un échec critique mais surtout financier et Kurosawa en ressort ruiné et sa nouvelle société de production a déjà coulé… Lourdement endetté, Kurosawa doit vendre ses services à la télévision pour survivre. Le 22 décembre 1971, il tente même de se suicider à l’aide d’un rasoir…

4)Dersou Ouzala (1975)

Passé tout proche de la mort et surtout en plein échec professionnel, Akira Kurosawa va réussir à se réinventer. Cette fois encore, il choisit de partir à l’étranger, plus précisément en URSS. En effet, début 1973, il est embauché par la société Mosfilm pour réaliser une adaptatiion d’une autobiographie russe célèbre. Dans ce récit, Vladimir Arseniev décrit sa propre vie d’explorateur dans l’immensité naturelle russe.

Kurosawa part donc habiter sur place pendant près d’un et demi avec plusieurs de ses collaborateurs. Evidemment, les conditions de tournages sont très difficiles (Russie oblige) et le réalisateur japonais soufre du mal du pays. Le 2 août 1975, le film soviétique sort et la critique est positive : il reçoit un prix venant de chaque côté des deux blocs : le prix du festival international de Moscou mais aussi un oscar du meilleur film en langue étrangère.

Ce film de 2h21 symbolise l’hétérogénéité du cinéma de Kurosawa avec ici un film qui ne ressemble à aucun de de ses précédents projets. Bien que la fin soit un peu mélodramatique à mon goût, la quasi-totalité du long métrage est immersive mais aussi émouvante. La partie “un indien dans la ville” est moins marquante que le début du film mais apporte de nouveaux enjeux.

L’acteur principal, Maksim Mounzouk, illustre la qualité des directions d’acteurs de Kurosawa. Ce personnage d’homme des bois aurait tout pour passer pour un plouk et inspirer le mépris voire la moquerie. En réalité, nous sommes en empathie totale avec son ami russe Vladimir qui l’admire de tout son être. Comme son jeune fils, nous aurions adoré recevoir les conseils du Maître Ouzala.

5) Madadayo

Malgré le succès du film soviétique, Akira rentre au Japon et ne reçoit aucun financement des sociétés japonaises (pourquoi aider le mec qui leur a fait gagner des milliards ?). Pourtant, il va réussir à continuer son œuvre grâce à l’aide “providentielle” de réalisateurs américains tels que G. Lucas ou S. Spielberg. Il faut dire que ces deux là avaient un “légère” dette envers lui (Starwars inspiré de La Forteresse cachée).

Ainsi, il va revenir à des thématiques beaucoup plus classiques avec les films Kagemusha (1980) et Ran (1985) qui sont des films historiques avec de beaux costumes qui plaisent à l’international. En 1990, Kurosawa se lance sur un projet de nouveau original avec Rêves qui est inspirés des propres rêves du réalisateurs ! Pour ses deux derniers films, il en revient aux origines de sa carrières : la seconde guerre mondiale.

Tandis que Rhapsodie en août (1991) traite des conséquences tragiques du bombardement atomique de Nagasaki, son dernier film est bien plus personnel. Le personnage principal, joué par T. Matsumura, est un professeur allemand dans les années 1930 qui va créer un lien fort avec ses élèves, qui vont l’aider pendant le conflit meurtrier (il habitera une cabane pendant un temps).

Pendant tout le film, on assiste à de multiples réunions annuelles d’anciens élèves du professeur si adoré (où il boit une bière immense cul sec à chaque fois). Le personnage principal vieillit donc de plus en plus au fur et mesure du film tout en refusant la mort en scandant “Madadayo” ! Ce mot rappelle un jeu d’enfants et madadayo signifie : je ne suis pas prêt !

Ce film symbolise donc le destin de Kurosawa qui malgré les montagnes russes qu’il a vécu (rires), n’a toujours pas rencontré la mort (même quand il l’a voulu).

Conclusion : Ses cinq films sont bien-sur très différents le uns des autres mais je le vois comme un point positif qui symbolise l’immense diversité du cinéma nippon. Concernant, Kurosawa, sa quête d’excellence filmique s’est, de son point de vue, retrouvée dans le film Ran : pensez-vous que ce film est le meilleur d’Akira K. ? Ozu est-il un meilleur réalisateur ? Vous aurez la réponse, au prochain épisode…