Irasshaimase (bienvenue), dans cet article qui vise à vous faire tomber amoureux du cinéma japonais. Il a été rédigé en grande partie par Alexandre. N’hésitez pas à nous soutenir en laissant un commentaire et partager votre avis.

La richesse du cinéma nippon a tout pour égayer les chaumières occidentales. Pourtant, les visionnages se limitent souvent à deux catégories. D’un côté, nous avons Les Sept Samouraïs qui est tellement génial qu’il a réussi à briser un plafond de verre d’au moins sept épaisseurs (rires). De l’autre, des films violents et atypiques comme Battle Royale et ses adolescents à usage unique qui ont plu à toute une génération de cinéphiles amateurs.

Et pourtant, le crédit culturel japonais est devenu positif surtout en France où les mangas se vendent comme des petits pains melon pans. De plus, les films d’animation (Ghibli en tête d’affiche) deviennent aussi populaires que leurs concurrents américains (en pleine tourmente scénaristique). A l’inverse, les longs métrages nippons (hors animation) ne réussissent pas à percer en France et les films préférés des Français resteront Les Evadés et Le Parrain.

En lisant cet article, j’espère que les cinq films que j’ai sélectionnés (mieux qu’à Cannes) vous donneront envie de voir davantage de films réalisés par des compatriotes de Kurosawa. Bien-sûr, j’ai essayé de sortir des clichés en évitant de proposer un millième film de Godzilla (j’ai aussi évité les robots géants, pardon pour les fans).

L’affiche de Godzilla VS King Ghidorah (1991) pète la classe quand même (voir la liste de tous les films ici)

Ils sont classés par ordre chronologique alors bonne lecture !

1)BONJOUR – Yasujiro Ozu – 1959

Considéré par les nippons comme « le plus japonais » des réalisateurs de son pays, Ozu est une figure du long métrage dans son pays natal. Quasiment tous ses films sont des classiques (sauf ceux qui n’ont pas survécu à la guerre) et il ne réalisa pas moins de 54 films entre 1927 et 1962 dont un certain nombre sont des déclinaisons de saisons comme Printemps tardif ou Eté précoce (dommage qu’il n’ait pas eu un Juillet pourri).

Néanmoins, Ozu s’est créé une petite réputation en Occident et son Voyage à Tokyo apparait comme son film le plus connu par chez nous. C’est bien-sûr un film à voir mais aujourd’hui nous allons concentrer notre attention sur « Bonjour » qui a été réalisé en 1959. Ce film est l’un des derniers d’Ozu et semble être le plus compatible à un public européen (même si Le goût du saké avait du potentiel).

L’œuvre est une quintessence du cinéma de son créateur. En effet, Yasujiro a pour but de dépeindre la nature humaine et chaque nouveau long métrage a été pour lui une nouvelle tentative pour parfaire son travail d’artisan long et minutieux. Ainsi, Ozu tente d’alléger le jeu des acteurs de toute intrigue superflue. Pour lui, les japonais ne sont vraiment humains qu’une fois rentrés chez eux, une coupelle de saké entre les mains…

Un petit résumé du film pour mieux comprendre. Deux enfants vivent dans la banlieue japonaise et désirent plus que tout une télévision. Les parents refusent et, mécontents, ils décident de ne plus parler du tout, chez eux, à l’école, au risque de ne plus pouvoir demander de l’argent pour la cantine. La seule chose qui ne change pas, c’est leur obsession pour un concours de flatulences avec leurs camarades d’écoles.

Quelle banalité me direz-vous ? Eh bien oui, le manque d’intrigue est l’un des outils préférés d’Ozu pour mieux nous faire entrer en résonnance avec les personnages et améliorer le jeu des acteurs.

L’humanité que vous y trouverez est inépuisable. Les enfants contre les parents, qui va gagner la guerre du téléviseur ? Dernier argument, ce film contient une technique de dopage enfin d’améliorer le volume de vos flatulences, bien que ce ne soit pas sans conséquences et sans risque pour vos sous-vêtements…

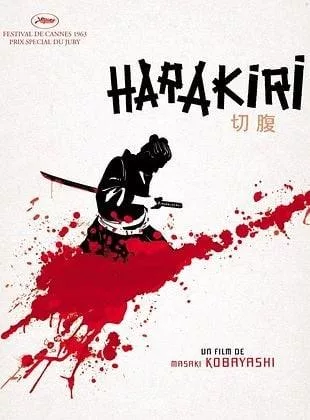

2)HARA-KIRI – Masaki KOBAYASHI – 1962

Pour bien vous dépeindre le fossé qui sépare les deux premières œuvres qui ont été choisies ici, je vais citer un exemple tiré du cinéma d’animation. Lorsqu’il sort dans les salles en 1988, Mon voisin Totoro n’est pas du tout seul : il sort en binôme avec un autre film du studio Ghibli : Le tombeau des lucioles. La mignonne histoire du personnage poilu et attachant nous fait passer un moment globalement plutôt agréable, nostalgique et doux-amer. Malheureusement, Hara-kiri penchera plutôt du côté du tombeau, ce qui n’est pas sans conséquences sur la consommation d’anxiolitiques…

Aucun cliché ? Un film de samouraï dont le titre signifie « suicide rituel » ne semble pas, à première vue, le meilleur choix pour montrer le cinéma japonais sous un nouvel angle… Mais commençons par parler de l’histoire déjà. Et bien, elle semble simple sur le papier. Pendant l’ère Edo, un ronin nommé Hanshiro Tsugumo se rend dans le château du clan Li avec une demande claire mais pourtant étonnante : il demande que l’on mette fin à ses jours…

Un ronin est un samurai déchu qui a perdu son honneur sur le champ de bataille. L’on peut aisément comprendre qu’un d’entre eux ne soit plus très heureux de vivre une vie de vagabond et qu’il préfère se planter un sabre dans la panse. Et pourtant, tout le sel du film réside dans la découverte progressive des vraies raisons de la venue du samouraï jusqu’à une scène finale qui va taper très fort.

Deuxième élément qui joue en faveur du film, Tatsuya Nakadai, qui joue le rôle principal. C’est l’un des meilleurs acteurs nippons même s’il est moins connu que Toshiro Mifune, les deux ayant joué dans Les Sept Samouraïs. Le jeu de Mifune est plus malicieux que celui de Nakadai qui est beaucoup plus froid mais terriblement convaincant dans un rôle de gentil (souvent il jouait le méchant comme dans Le Sabre du Mal où il transperce chaque nippon qu’il croise).

Dernière chose, le film est en noir et blanc et ça sera le moment parfait de vous réconcilier avec les vieux films, un peu comme Le Mécano de la Générale qui peut vous faire aimer les films muets. Bien-sûr, vous allez râler et pourtant vous en aurez pleins les yeux (pas des couleurs mais des rivières de larmes).

3)LE VASE DE SABLE – Yoshitaro NOMURA – 1974

Un long métrage radicalement différent des deux autres, beaucoup moins connu mais diablement passionnant ! Avec cette œuvre de Yoshitaro NOMURA, on tient la perle bien cachée dans son huître et que l’on n’aurait jamais pensé apprécier autant. Bien que peu connu en Occident, le film est toutefois multi-primé au Japon (meilleur film/scénario/acteur…). Découvrons pourquoi.

Au départ, le pitch est simple : deux policiers tokyoïtes enquêtent sur le meurtre violent d’un vieil homme. Le seul indice est un mot prononcé avec un fort accent provincial (genre chti japonais) : « KAMEDA ! ». Et les deux flics n’ont aucune idée de ce que ça peut être (un nom ? une ville ?) mais aussi de quelle région vient l’accent… Le spectateur va donc assister à une enquête doublée d’un tour du Japon à la poursuite d’un homme qui ne semble pas être motivé par les mêmes pulsions que les autres tueurs.

– C’est un nouveau pokémon ? (rires)

En effet, l’un des gros points forts du film est le fait de suivre, en parallèle de l’enquête, la vie du meurtrier (avec des bons dans le passé). Nomura nous le présente quasiment sans jugement presque comme un documentaire animalier où le lion doit bien tuer quelqu’un à la fin (de chaque scène).

Le film est réalisé de façon beaucoup plus occidentale que celui d’Ozu, ce qui illustre la diversité du cinéma japonais entre produits locaux et d’autres plus métissés. Ici, le film d’enquête à l’occidentale est copié sur certains gimmicks comme la date et l’heure écrites régulièrement à l’écran. De plus, la bande son est très présente et ne se résume pas à quelques sons de shamisen. En effet, c’est un concerto de piano qui va accompagner l’œuvre lors de son dénouement à couper le souffle.

4)KIDS RETURN – Takeshi KITANO – 1996

Encore un risque de cliché ici avec un film du célébrissime « Beat » Takeshi (surnom japonais avec lequel Kitano signe ses œuvres). Mais ici, nous avons un film assez différent même s’il y a tout de même des yakuzas (faut pas exagérer quand même). Le film est le 6ème du réalisateur et l’un des changements majeurs est que Kitano ne joue pas l’acteur principal contrairement à Violent Cop/Sonatine/Hana-bi et bien d’autres encore. Et je le trouve meilleur pour diriger les autres plutôt que lui-même (Chaplin sort de ce corps).

Le scénario de Kids Return est étonnamment centré sur la vie de deux lycéens (d’où le titre) qui n’aiment pas beaucoup l’école et maltraitent tout ce qui passe à proximité (élèves, profs…). L’intrigue se développe lorsque l’un des deux gosses se met à la boxe et que l’autre viendra l’imiter. Le second étant meilleur que son ami, le mauvais quitte le club et devient yakuza. Le film va donc alterner entre entrainements et matchs à la Rocky et film de yakuza plus classique (surtout chez Kitano).

C’est cet ADN particulier qui fait le sel de cette œuvre avec une fin qui ne tombe autant dans le pathos que beaucoup de films kitanosiens (pour info, l’un de ses films se termine par un double suicide en amoureux). Ici aussi, l’intrigue est accompagnée par une musique plus moderne avec un style néanmoins assez similaire à tous les films du réalisateur : à fond les synthés !

Ainsi, si vous voulez tester un film de « Beat » T. et que vous hésitez à regarder deux heures de Kitano qui tape des gens sans exprimer la moindre expression faciale, tournez-vous vers ce film où Kitano reste enfin derrière la caméra et filme avec brio le destin tragique de deux adolescents en manque de repères. Un mix des deux étant le film L’été de Kikujiro qui est encore un film avec un Kitano yakuza mais il trouve un gosse pour faire un road trip formateur.

5) L’INNOCENCE – Hirokazu Kore-eda (2023)

Je veux vous parler d’un film d’une delicatesse infinie. Un film qui révèle la puissance des sentiments, de l’amitié à l’amour, envers et contre tous. L’innocence et le titre du film en France mai le titre japonais est « monstre » (Kaibustu) comme le refrain de cette chanson que fredonnent Minato et Yori pour rentrouver sur leur lieu de rendez vous. L’originalité de ce film est qu’à partir d’un même évènement, il dévoile le point de vue de chaque personnage et nous laisse (pauvre spectateur) nous faire notre propre avis. Le films se divise en trois partie chacune entouré de mystère sur le thème du harcèlement scolaire et l’ambivalence des sentiments. Le comportement du jeune Minato est de plus en plus préoccupant. On commence par une poussée d’anxiété parentale, vue du point de vue de la mère célibataire Saori Mugino (Sakura Ando), qui pense que son fils est victime d’intimidation de la part de son professeur (Eita Nagayama). Mais au fur et à mesure que l’histoire se déroule à travers les yeux de la mère, du professeur et de l’enfant, la vérité se révèle bien plus complexe et nuancée que ce que chacun avait anticipé au départ…

Ce magnifique film d’Hirokazu Kore Eda est construit comme un puzzle. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, la réalité du ressenti de personnage se dévoile : à travers les yeux de la mère, de l’enseignant et de l’enfant. La vérité émerge finalement. On pourrait parler « d’effet Rashomon » (si on veut faire le parallèle avec le chef d’oeuvre de K. Kurosawa) mais l’innocence va plus loin. Il analyse la société japonaise ou plus largement notre société moderne sans concession. Certaines personnes utilisent l’étiquette « Monstre » pour qualifier les choses qu’elles ne peuvent pas comprendre.

Le déroulement des évènements implique que la vie (les joies comme les peines) des enfants sont méconnaissable des adultes, comme une forme de mur invisible qui se dresse devant eux. En réalité, les adultes se révèlent limités par la société, la mère par les normes sociales et la difficulté d’élever seule sont fils, et l’enseignant par la toute puissance de sa hierarchie et du système scolaire.

Cependant, l’innocence n’est pas dénué d’espoir, loin de là. A l’image de cette magnique image, les deux enfants vivent dans ce monde que les adultes ont créé (ils en sont affectés, en termes de violence psychologique et physique). Mais ils sont et seront toujours capables d’y échapper, de créer leurs propres histoires et parvenir à leur propre réalisation.

Le message (le plus important) se dévoile à fin du film. Une des plus belle fin ouverte de l’histoire du cinéma japonaise qui vous fera sans doute verser quelques larmes. C’est un profond message d’amour, il est doux et poétique malgré la brutalité de l’évènement. Je veux le résumer comme cela « à la fin les adultes sont laissés pour compte et les enfants sont libérées, ils se sont compris et accomplis ».

CONCLUSION : J’espère que cette petite compilation de longs métrages vous donnera envie d’en tester un ou deux pour la forme. Le virus du cinéma japonais est très virulent et il n’existe pas encore de vaccin pour s’en prémunir alors faites attention si vous voulez encore regarder le dernier MARVEL sans avoir envie de casser votre téléviseur.

Pour les connaisseurs (ils se reconnaitront), vous pouvez arguer qu’un certain Akira K. n’a pas été mis à l’honneur dans cette liste et que cela peut sembler étrange voire blasphématoire. Il n’en est rien car, en réalité, notre cher A.K. aura pour lui un espace de gloire bien plus important avec un futur article qui lui sera entièrement consacré avec encore 5 films qui illustreront différents épisodes méconnus de sa vie.

« Ils sont sympas ces français mais ils arrêtent pas de me donner des papiers incompréhensibles… »

Et vous ? Quel film vous a donné envie de vous plonger dans le cinéma japonais ? The Ring ? (pas rires)